Der Raum war nur halb voll, und das Gemurmel überstimmt die einleitenden Takte der Musik. In einer typischen Beschreibung würde jetzt hier stehen, dass alle still wurden und gespannt lauschten. Dem war aber nicht so. Alle redeten weiter, das Gemurmel korrespondierte aber in eigentümlicher Weise mit der Musik, die sich durch die Wortfetzen schlängelte und in jedem Gespräch ihren Aktzent setzte.

Der Blackcat Club im Gebiet der U-Street in Washington D.C. ist sowas wie der Club der aufstrebenden Bands, der großen Geheimtipps und der alteingessenen Punk und Indieelite. Ich habe mich in den Berliner Magnet Club von 2007 versetzt gefühlt, als die Location noch im Osten der Stadt angesiedelt war und ich nach meinem Umzug in die Stadt quasi jeden Abend da reingefallen bin, einfach weil ich es konnte. Der Besuch des Konzerts hat viel von dieser Zeit hochgebracht. Bands, die ich nicht kannte und einfach mal wegen dem günstigen Eintritt von $12 mitgenommen habe. Der treibende Indiefolk, der sich mir dann erschlossen hat, der halb gefüllte, niedrige Konzertraum, alles hat sich mit den Erinnerungen an die Zeit vor fünf Jahren vermischt.

Spätestens 2008 war es dann, als ich nicht mehr allein, bei Rooney stand und einfach nur in der Musik und dem Mädchen an meiner Seite versunken bin. Auch das blitzte einen Moment bei mir auf, als ich da stand und die Musik mich umwarf. Vandaveer war die zweite Band, an einem Abend der eigentlich dem Record Release von Astra Via gewidmet war. Doch das Duo hatte eindeutig mehr zu bieten als die beiden, man muss es so sagen, begleitenden Acts. Die Leute vor der Bühne, in ihren Gesprächen, nahmen sich immer wieder die Zeit, die Augen zu schließen und sich zu gleiten, leicht zu schwanken und sich von der Musik umspielen zu lassen. Auf der Bühne stand ein Künstlerpaar, das das Klischee ohne Problem bediente und dennoch authentisch wirkte: Mark Charles Heidinger und Rose Guerin, der eine in roten Hemd, verwaschener Jeans, Musikerweste und einem Indie-Lockenkopf vom Feinsten. Ein durch und durch schöner und charismatischer Musiker, der mit Stimme, Stil und Sexappael begeisterte. Die Kontradiktion, im absolut positiven Sinne dann Rose, die an die großen Sängerinnen der Nachkriegszeit erinnerte, und eine Stimme, die nur einen Funken rauchiger Melodie benötigte, um so individuell zu klingen, dass ich selbst Stunden später noch in Gedanken daran eine Gänsehaut bekommen habe. Ihre Erscheinung auf der Bühne war eine Präsenz, die im Hintergrund von Mark stand, aber diesen Hintergrund aufbaute und zu einem Firmament über den Lead-Parts des Sängers werden ließ.

Diese Konzert war eine meiner schönsten Erfahrungen, wenn auch nur für knapp eine Stunde, in meinem Aufenthalt in D.C. – selten hab ich mich hier mehr Willkommen und gleichzeitig Zuhause gefühlt. Selten habe ich mich auch amerikanischer gefühlt – die Lieder handelten von regionalen Geschichten, Weisheiten, Lieben, Toden … und die Gitarre und Tonalität erzeugte in mir eine starke Identifikation mit diesen Geschichten, und ich konnte sie mit den Menschen und Begebenheiten in meinem Umfeld hier verbinden. Das war sie also, die Korrespondenz meiner eigenen Vergangenheit von vor fünf Jahren und meiner Gegenwart, die eine neue Perspektive erlangt. Keine bahnbrechende, aber eine schön, ein kleiner Funken.

Im Gegensatz zu vielen anderen alten Fans fand ich die Tron-Fortsetzung im Kino gar nicht mal schlecht. Besonders der Soundtrack hat’s mir angetan, Daft Punk hat da eine saubere Platte rausgebracht (Geheimtipp: die Remix-CD!). Nun hat sich Disney gedacht, dass man die Reihe auch nochmal als Animationsserie verwursten muss und hat es in fast jeder Hinsicht vermasselt. Nur ein kleiner Trost ist es, dass es den Pilot kostenlos auf Youtube anzuschauen gibt (evt. aus Deutschland per US-Proxy).

Die Pilot-Folge führt den Charakter Beck (gesprochen von Elijah Wood) ein, ein Programm, dass in am Rande des Grids in der Stadt Argon City in einer Mechaniker-Werkstatt arbeitet. General Tesla nimmt diese Stadt unter seine Fittiche, wobei ein mit Beck befreundetes Programm eleminiert wird. Erzürnt durch diese Ungerechtigkeit rebelliert er und nimmt das Aussehen von Tron, dem berühmten Überwachungsprogramm an, um den Geist der Resistancé in den anderen Programmen zu wecken. Dabei trifft er auf den richtigen Tron, der ihn auswählt, seinen Kampf weiterzuführen.

Es ist natürlich problematisch, die Serie mit den bisherigen Filmen zu vergleichen, schon vom Budget dürften die total unterschiedlich sein. Und doch, es gibt Inkonsistenzen, die einfach zu stark sind, als das man sie unkommentiert lassen sollte. Die ganze Pilot-Folge macht den Eindruck, als sei sie nur halb durchdachte. Es gibt eine Hälfte, die fügt sich wunderbar ein. Und es gibt eine andere Hälfte, die dann den Drift in die falsche Richtung nimmt. Beispiele?

- Die Story: Die Grundkonzepte hat man verstanden. Das Grid wird von Programmen bevölkert und es gibt dominate Programme, die vor allem mit der Sicherheitsstruktur zu tun haben, und unterwürfige Programme, die andere Aufgaben (Wartung etc.) übernehmen. Aber danach geht alles schief: bisher basierte die Tron-Reihe auf einem visualisierten Computersystem, dass keine Abweichungen, höchstens Bugs kannte. Die moralischen Entscheidungen wurden nicht durch die Programme oder Daemons vorgenommen, sondern von außen durch die Flynns in das System gebracht. In diesem Fall gibt es aber keine Beeinflussung von außen, sondern ein Programm nimmt jenseits seiner Aufgabe eine moralische Entscheidung vor und zeigt Eigeninitative – anders als z.B. in Tron:Legacy, wo der Glauben an den User zumindest eine indirekte Beeinflussung nahelegte. Die Serie läuft so dem eigentlichen Konzept von der Beziehung zwischen den Programmen und der Rolle der User entgegen.

- Setting: Man nutzt das Setting aus, die Grid-Struktur hält für actiongeladene Szenen schöne Überraschungen und Effekte bereit. Aber auch hier fehlt das Auge für das Detail: Light Cycles werden eingebaut, natürlich – es sind die Markenzeichen. Aber die programmgerechte Bewegung (immer im exakten Abstand voneinander, zum Boden und zu den Wänden) von z.B. den Recognizer (fliegenden Sicherheitsdaemons) fehlt, genauso die immergleichen Bewegungen der bekannten Panzer. Das hätte man leicht einbauen können, wenn man sich mit den Filmen beschäftigt hätte.

- Animation: Total subjektiv, aber das ist eine Rezension, darum will ich drauf rumhacken. Auch hier das 50:50-Prinzip – die Hintergründe spiegeln sehr schön das Grid wieder, und auch die Objekte fügen sich gut ein. Die Charaktere hingegen sind meiner Meinung nach schrecklich gestaltet und passen nicht in das Setting. Mit langen Beinen und im Gegensatz dazu verkürzten Körpern und sehr kantigen Linienführungen wollte sich wohl jemand ganz abstrakt-indie vorkommen. Brrr.

- Die Musik: Oh yeah. Ich höre das Theme raus, ich höre den musikalischen Gedanken der Soundtracks. Aber das wars, bis auf wenige Augenblicke, wo sie vertraute Qualität annimmt und für Spannung sorgt. Für die Serie hätte man echt mal die Remixe vom T:L-Film benutzen sollen, oder sich zumindest in die Richtung bewegen sollen. So bleibt es nur Hintergrundgedudel, dass sich an berühmten Tonfolgen orientiert.

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, wie die Herren von Kettcar irgendwann mal gesungen haben. Lieblingszitat. Es fehlt hier soviel Kick in der Serie, dass es das Label Tron einfach nicht wert ist. Ansonsten ist es aber solide Unterhaltung. Das Setting wird in schnellen Actionszenen ausgenutzt und die Handlung bleibt unterhaltsam und an manchen Stellen packend.

Fazit: Die Pilotfolge enttäuscht als Bestandteil der Tron-Reihe. Sie stellt aber solide Nachmittagsunterhaltung dar und hat noch Raum, sich zu entwickeln. Den muss sie auch nutzen, um plausibel mit den großen Brüdern korrespondieren zu können.

Wenn man in Berlin wohnt, kommt man um den 1. Mai kaum herum. Wenn man in Friedrichshain und Kreuzberg wohnt, noch viel schwieriger. Irgendwann verwächst der Tag mit der eignen Biografie. Wenn man Pech hat, sitzt einem dieses Datum noch für Ewigkeiten im Strafregister. Wenn man Glück hat, taucht man unter den Tausenden unter, die an dem Tag unterwegs sind. Gleichwie, der 1. Mai prägt die eigene Sichtweise: auf Formen linksradikaler Politik, auf militanten Widerstand, auf Menschen, die sich nicht mehr anders artikulieren können oder wollen als mit dem Stein in der Hand. Aber auch: auf eine Polizei, die seit Jahren auf dem Rückzug ist, die ihr Machtgehabe aufgegeben hat, die nicht mehr große Gesten mit dem Wasserwerfer fährt, sondern klammheimlich mit der Strategie der ausgestreckten Hand nach realen oder vermeintlichen Tätern greift.

Es ist ein komisches Gefühl, wenn man mal nicht am 1. Mai in Berlin ist. Nicht Dutzenden von Bekannten begegnet, die man seit Monaten nicht gesehen hat, die sich aber immer zur Walpurgisnacht oder am Tag der Arbeit blicken lassen. Sich keine riesigen Rauchschwaden vom MyFest, der Zelebrierung der Befriedung Kreuzbergs, über dem Bezirk erheben.

In Washington D.C. wurde zum 1. Mai mobilisiert. Obwohl ja der eigentliche Feiertag der labors day ist, irgendwann im September, wohl um von den Erschießungen beim ursprünglichen 1. Mai 1886 in Chicago abzulenken. Eine starke und lebendige Erinnerungskultur ist nur selten vom bürgerlichen Staat erwünscht, wenn es sich um Arbeiterbelange handelt. Trotzdem wurde auch von linksradikalen Gruppen in DC zum mayday dc aufgerufen, der erst aus einem Fest im Malcom X Park bestand und dann später zu einem Marsch zum Weißen Haus quer durch die Stadt einlud.

Mir wurde erzählt, dass es kaum Traditionen hinter dem Tag gibt. Kaum einer kann sich an Demonstrationen in dem Zusammenhang erinnern und das mag symptomatisch für die junge linksradikale Bewegung sein, die sich in den USA gerade herausbildet. Unter dem Label “Occupy” kommen, anders als in Deutschland, verschiedenste Gruppen und Initiativen erstmals seit Jahren zusammen, um gemeinsam Politik zu erarbeiten und zu machen. Tatsächlich sind in den Camps und bei den Workshops von unions über anarchists zu den stalinistischen oder trotzkistischen communists alle vertreten. Alte Gewerkschaftsarbeiter geben jungen Studenten einen Einführungskurs in Arbeiterkampfhistorie, Weiße Black Bloc Aktivisten zeigen jungen Lationos, wie man Plakate und Transparente gut sichtbar bemalt. Die Aufbruchsstimmung ist schon etwas abgeflaut, und es sind immer noch verdammt wenige Menschen, die sich in dieser Szene bewegen, aber ein wichtiges Gefühl für viele ist: “Occupy” bleibt. Und mit der losen Idee, die “Occupy” verkörpert bleibt auch die Bereitschaft für Bündnisse und für nachhaltiges politisches Zusammenwirken.

Dabei ist das Konzept kritikwürdig: das Besetzen von Parks ist schon vom Gedanken her eine temporäre Sache – anders als ein Haus ist ein Zelt in Momenten zerstört und bietet keine langfristige Perspektive. Es ist zwar eine Solidaritätserklärung an diejenigen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und nun in Zeltstädten unter argen Bedingungen leben, aber zu mehr reicht es nicht. Auch die Ortswahl mag auf den ersten Blick richtig erscheinen, ist sie doch direkt am Zentrum der Macht, in der Downtown, wo sich kaum ein Entscheidungsträger der Occupy-Präsenz entziehen kann. Wenn man aber darüber nachdenkt, fehlt es an Bindung zu den Menschen, die faktisch oder potentiell betroffen sind, diejenigen, die diese Infrastruktur um Occupy dringend nötig haben. Ihnen muss das Wissen, die Organisierung und die Workshops zur Selbstermächtigung dienen.

Die kleinen Gruppen, meist nicht mehr als 10, 20 Leute, die vorher einen politischen Zusammenhang bildeten, haben sich jetzt in Washington D.C. in einem größeren, über 100 Personen fassenden Kollektiv eingebracht. Im Vergleich zu New York, Seattle und anderen großen Occupy-Zusammenhängen ist das lokale Bündnis klein und relativ kraftlos. Die Demonstration zum Weißen Haus wird von gut 250 Leuten getragen, 10 Polizeiautos und 4 Motoräder sichern die Veranstaltung. Es gibt keine Aufreger, keine Polizeigewalt, keinen Black Bloc. Es fliegen keine Steine, Barrikaden brennen nicht. Die Themen sind durchaus die gleichen wie in Berlin und Barcelona: soziale Ungerechtigkeit natürlich, Kapitalismuskritik in Zeiten der Krise, Selbstermächtigung der Menschen. Auch in D.C. spielt Gentrifizierung eine große Rolle – die ehemals als unsicher geltende Innenstadt ist inzwischen Aufwertungsgebiet. Inzwischen schätzt man als Anzugträger den kurzen Weg zur Arbeit, die schicken Lokale gleich um die Ecke und das umweltschonende Fahrradfahren. Viele Gebiete im Nordwesten der Stadt sehen aus wie Prenzlauer Berg. Darüber beschweren sich auch hier die Menschen, die sich die $1000 und aufwärts Miete pro Monat und Zimmer nicht leisten können. Der Stadtrand ist kaum eine Option, was man an Miete spart, muss man für die öffentlichen Verkehrsmittel wieder drauflegen. Erst einige Städte später findet man etwas Linderung – hat aber einen Arbeitsweg von mehreren Stunden.

Am Endpunkt der Demonstration, vor dem Weißen Haus, beginnen dann rechte Islamhasser zu provozieren. Zwei Fahnen schwenkended kommen Sie an, die Reichskriegsflagge gleich neben der israelischen Nationalfahne. Als Deutschem bleibt einem da erstmal ein Kloß im Hals stecken. Begründet wird die provozierenden Flaggenkombination damit, dass der Großvater 1919 in Deutschland unter dieser Flagge gegen die Kommunisten gekämpft hat (wohl also Freikorps oder SPDler war) und dass Israel wegen den kommunistischen Massentötungen in der UdSSR gegründet worden sei. Die amerikanischen linken Aktivisten interessieren sich gar nicht für die Reichskriegsflagge, aber die Israelfahne ist ihnen ein Graus: sie schimpfen über den Apartheidstaat, über Menschenrechtsverletzungen und den faschistischen Charakter des Staates. Bei all den progressiven Entwicklungen, über die man in der Organisation und Vernetzung berichten konnte, bleibt in der Ideologie nur Ernüchterung übrig. Linksradikale Kritik hängt sich sich größtenteils an Konsumkritik auf und will große Konzerne und “das Kapital” a.k.a. die 1% a.k.a. die Männer im Schatten angreifen. Genauso wie die amerikanische Rechte ist auch die Linke anfällig für Verschwörungstheorien und wohl auch für antisemitische Auswüchse. Dominierend ist ein, in der deutschen Verständnisweise, antiimperialistischer Duktus, der sich gleich der Kapitalismuskritik an einzelnen Staaten festmacht: USA, Israel, Großbritannien. Diskussionen darüber stoßen auf Unverständnis und Ablehnung.

Festzuhalten bleibt: in Washington D.C. hat Occupy einer linksradikalen Bewegung geholfen sich zu verbreitern und zu vernetzen. Es hat Plattformen und Wissensspeicher geschafft. Da die Bewegung aber an sich ideologiefrei ist und sich nur durch Bewusstsein der sozialen Lage (99% vs. 1%) definiert, gibt es wenig ideologische Reflektion. Die Feinde stehen fest, die Ziele sind so unklar wie verzweigt. Auch das Konzept Occupy hat Stärken und Schwächen. Es hat vorher vereinzelte linksradikale Gruppen zusammengebracht. Aber es ist nur temporär und muss sich in eine Richtung entwickeln, wo es dauerhaft sich in den hoods verankern kann und eine radikale Kiezinfrastruktur aufbauen kann.

Bemerkenswert ist es allemal, dass Occupy es geschafft hat den 1. Mai nach Amerika zu bringen. In manchen Gebieten sogar mit heimatlich anmutenden Szenen: Seattle erlebt Attacken auf Banken, Flagshipstores und Stadtgebäude. New York hat über 30.000 Menschen auf den Straßen, es bildet sich ein Black Bloc. Und aus anderen Städten hört man ähnliches.

Für Seattle, Chicago und New York ist die Entwicklung relevant für die nächsten großen Punkte der Bewegung. Die NATO-Konferenz, die Ende Mai in Chicago stattfindet, soll blockiert werden, die Mobilisierung dorthin ist für amerikanische Verhältnisse riesig. Die G8-Konferenz, die nur wenige Tage vorher stattfinden soll, geht dabei etwas unter. Ursprünglich war sie auch für Chicago geplant, aufgrund der starken Mobilisierung wurde sie aber nach Camp David verlegt – Maryland, gleich neben Washington D.C. – eine lokale Mobilisierung ist bisher nicht existent. Dafür haben sich New Yorker Aktivisten angekündigt und wollen sich Richtung Camp David aufmachen.

Man mag murmeln: Change. But not the way you thought.

Ich wurde schon einigen Leuten genervt gefragt, wann ich denn endlich einen Blogbeitrag zu meinen Reisen veröffentlichen werde. Eigentlich kann man bei mir auf Facebook recht viel mitlesen (und auch entsprechende Fotos sehen), aber es ist zugegebenermaßen recht schön, auch nochmal alles auf einen Fleck zu haben.

Ende des letzten Jahres habe ich mich aus diversen Gründen dazu entschlossen, mich um ein Praktikum in den USA zu bewerben. Wie das ganze abgelaufen ist, werde ich die nächsten Tage nochmal auf ViaJura veröffentlichen, weil es dort besser aufgehoben ist. Festzuhalten bleibt, dass ich dann Mitte Februar alle Unterlagen, Visum, Tickets, Finanzierung usw. zusammenhatte. Nach einer furiosen Abschiedsparty folgte eine turbulente Woche voller Tierarzttermine, letzten Treffen, Shadowrunrunden und – wohl das schmerzlichste – der Stillegung meines Autos.

Am 13. März ging es dann in aller Frühe los. Familiär wurden meine Wenigkeit und mein Hund zum Flughafen kutschiert und von einem Mitbewohner, der nicht mehr ganz wach war und einem Bruder, der noch nicht ganz wach war, ins Flugzeug verabschiedet. Seinen Hund im Keller des Flughafengebäudes verschwinden zu sehen war nochmal ein ganz spezielles Erlebnis. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Betäubung verabreichen sollte, die mir der Tierarzt mit den Worten “Das müssen sie selbst entscheiden.” mitgegeben hatte. Eine der größten Gefahrenquellen für Hunde auf Flügen ist wohl, von der Betäubung so desorientiert während des Fluges aufzuwachen, dass es zu Panikattacken und Herzstillstand kommt. Mein Konzept war: ich schaue, wie er es die Stunde nach Düsseldorf aushält und entscheide dann. Nachdem ich in Düsseldorf ihn dann (nach etwas Druck auf die Fluggesellschaft) in Empfang nehmen durfte, machte er einen unglücklichen, aber gesunden Eindruck. Übrigens kümmert sich AirBerlin (oder das Bodenpersonal des Frankfurter Flughafens, keine Ahnung, ob das zur Flugesellschaft gehört), wenn schon nicht um die Fluggäste, so doch um die Vierbeiner wohl verzüglich. Er hatte frisches Wasser im Napf und wurde vom betreuenden Herren bespielt. Wir hatten zwei Stunden Zeit und er war schon nach kurzer Zeit so ruhig, dass ich die Entscheidung traf, ihm auch für den langen Flug keine Tabletten zu geben.

In Düsseldorf sind wir übrigens in eine Anti-Abschiebedemo hineingeraten, die durch den Flughafen zog. Das war eine sehr sympathische Episode, auch wenn der Grund natürlich zum Kotzen war. Dann ging es auf den großen Flug. Das Essen war in Ordnung, der Film schlecht, meine Sitznachbarinnen furchtbar. Schlafen konnte ich leider nicht, aber das war auch nicht nötig. Ich empfinde die Flüge gar nicht so lang. Die Einreise in die USA war unglaublich einfach. Kein langes Warten, keine quälenden Fragen, vielmehr ein freundliches Lächeln, ein Stempel und schon bin ich durch die immigration zone gekommen. Auch beim Hund, der mir sofort rausgegeben wurde, war ein Blick auf den Impfpass und auf die separaten Dokumente (Schriftlicher Nachweis über Tollwut-Impfung und Gesundheitsprüfung) ausreichend, alles in allem habe ich 30min gebraucht. Im Vergleich dazu: als Tourist habe ich geschlagene 1:30h gewartet, also dreimal solange. Draußen wurde ich nach kurzer Zeit direkt vor dem Flughafen von Freunden aus den USA mit ihrem brandneuen SUV abgeholt, verladen, und nach Bridgeport, CT, gebracht.

Die nächsten zwei Wochen habe ich dann bei ihnen verbracht. Ich hatte den living room für mich, nachdem Carlos sich mit ihrem einen Hund, Marlo, nicht verstanden hat, mussten wir den auch absperren. Mit der Hündin, Penelope oder auch MPP, kam er hingegen blendend klar. Für Carlos waren die ersten Tage so oder so hart. Ich kann es mir nur zusammenreimen, aber ich bin mir sicher, dass die Zeitumstellung ihn ziemlich mitgenommen hat. Seine innere Uhr hat ihm sicher noch Tage später gesagt, dass die Sonne jetzt untergehen müsste, während sie prall am Himmel stand. Dazu kam noch, dass alles um ihn herum anders war: fremde Hunde, fremde Menschen, eine Sprache mit ganz anderer Tonalität, viel an der Leine laufen (das kann in den USA empfindlich werden, ohne Leine erwischt zu werden). Aber immerhin, er hat gut und mit der üblichen Begeisterung gefressen, hatte ausgiebiges Jagdinteresse an den squirrels und spielte auch mit Penelope. Über die Tage wurde es dann auch besser.

Ich hatte, gebunden durch den Hund, die meiste Zeit in Bridgeport verbracht. Eine Ostküsten-Kleinstadt, mit Universität und ehemaliger Hafenindustrie. Der sea side park ist einen Ausflug total wert, auch wenn die Amerikaner das nur aus dem Auto heraus genießen. Mir erschließt sich immer noch nicht, warum man sich an einem schönen Tag in eine riesige, lange Autoschlange stellt, die sich an der Küste entlangwindet, anstatt sich einfach mal auf die Steine zu setzen und das Auto auf dem Parkplatz stehen zu lassen. Ich war aber der einzige, der mit seinem Hund im Wasser rumtollte, und wurde wahrscheinlich von den Amerikaner mit derselben Verwunderung betrachtet, die ich über ihr Verhalten hatte. Ansonsten hat Bridgeport viele Ableger von guten Ketten, die man sich merken darf. Dazu gehören Five Guys, die einen sagenhaften Burger machen, und Two Boots, eine recht angenehme Pizzeria mit angehängter Konzertlocation. Ansonsten kann ich Andros Diner empfehlen, ein unglaublich leckeres 24/7-Diner, das für die Menge und die Qualität, die sie liefern, einen sehr angemessenen Preis nimmt (2 Personen kommen da incl. tip mit $20 weg).

Wenn ich nicht gerade am Meer oder Essen war, habe ich mich an die amerikanische Einkaufskultur gewöhnt. Stop & Shop ist quasi das Kaufland der USA, weiter südlich heißen sie Giant. Große, aber nicht riesige, Auswahl und mit einer kostenlosen Kundenkarte auch sehr schnell 10-20% gespart. Ich habe mich erstmal mit einem Vorrat an Capt’n Crunch, Lucky Charms und English Muffins eingedeckt. Man bekommt da auch Soyamilch und vegane Tiefkühlburger, aber wenn man spezieller werden will, geht man zu Whole Foods. Das ist ein ähnlicher großer Supermarkt, der sich aber auf regionale und Bio-Produkte spezialisiert hat. Klischeemäßig stehen große dicke SUVs davor auf dem Parkplatz, aber nicht auf den vordersten Plätzen. Die sind nämlich reserviert für reine Stromautos, und da gibts auch gleich die Stromtanke, die man kostenlos benutzen darf. Was man da noch auf dem Parkplatz sehen kann: Hybrid-SUVs. Faszinierend, was die Welt doch so alles hervorbringt. Im store gibts dann sehr gutes Obst und Gemüse, ich hatte mich an chilenischen grapes bedient. Außerdem soll es gerüchteweise dort auch Yerba Mate Produkte geben, eventuell sogar mit Sprudel. Das werde ich noch herausfinden. Andere Läden des Alltäglichen findet man mit target und Kohls im Haushalts- und Klamottenbereich (gute Sparmöglichkeit, im Abverkauf bis zu 80%) und mit Best Buy im elektronischen, obwohl ich hier in Zukunft wohl dann doch zu Amazon ausweichen werde.

Wo wir gerade bei Best Buy waren – die verkaufen auch Starterkits für Prepaid-Paktete. Da ich eh eine Handynummer in den USA brauchte, habe ich nach etwas geschaut, was kompatibel zum iPhone 4S läuft. Gefunden habe ich H2O, ein Prepaid-Anbieter, der auf dem AT&T-Netz aufbaut und eine, so habe ich mir sagen lassen, für die USA sehr angenehme Preisstruktur hat. Ich bezahle $60 im Monat für unlimited voice & text und 1GB an 3G-data. Tatsächliche habe ich nichts wirklich günstigeres gefunden, weil die meisten Sachen wohl nicht mit dem iPhone funktionieren oder eine zu lange Laufzeit haben. Wenn ich nach Hause telefonieren will, dann nehme ich Skype und hab mir für 15€ für 3 Monate eine Rufnummer in DE gekauft. Das geht über SIP-Dienste wohl noch günstiger, aber sipgate fällt raus und auf die schnelle habe ich nichts anderes vernünftiges gefunden.

Einige Tage ging es dann auch nach New York City, das ja praktischerweise nur eine Stunde per Zug entfernt liegt. Dort habe ich dann unter anderem mit meiner besten Freundin und ihrer Mutter die Stadt erkundet, uns über den St. Patrick’s Day belustigt, ich habe andere Menschen aus Berlin getroffen, die schon etwas länger in der Stadt verweilen und auch einen Fachvortrag besucht. Ansonsten bin ich alleine durch die Stadt gewandert, vor allem durch Manhattan und habe viele Sachen mitgenommen, die ich 2010 nicht geschafft hatte. Chinatown, Little Italy und den Times Square waren dabei. Und mir ein paar nette Läden rausgesucht, Midtown Comics war jetzt nicht so berauschend, aber vor allem mit anderen Touris überlaufen (war nur wenige Schritte vom Times Square entfernt), viel interessanter war dann The Compleat Strategist, der einen altmodischen Pen&Paper-Rollenspiel- und Tabletop-Laden darstellte. Hier habe ich ungestört mich in mir total unbekannte Regelwerke reinlesen können, die irgendwo in der hintersten Ecke rumschwirrten und nicht einmal ausgepriesen waren. Nachdem ich den unfreundlichen Verkäufer lange genug genervt hatte, ist er dann auch etwas aufgetaut und hat mir interessante Einblicke in den Rollenspiel-Markt gegeben: White Wolf wird bei denen im Laden mit 30-50% Rabatt verkauft, weil da eh nichts mehr kommen wird – 90% der Pen&Paper-Crew bei denen wurden entlassen, ein Prozess, der damit seinen Anfang nahm, dass eine isländische Firma die Firma einfach mal gekauft hatte, nur weil sie eine Lizenz für ein World of Darkness Onlinerollenspiel haben wollten. Die dachten sich, dass es ganz cool wäre, gleich die kreativen Köpfe miteinzukaufen und am Projekt werkeln zu lassen. Was dann im Rahmen von Fehlkalkulationen dazu geführt hatte, dass die Printsparte ganz simpel wegrationalisiert wurde, weil sich die Mutterfirma einfach nur noch um ihren MMPORG-Kram kümmern wollte. Soweit aus der Gerüchteküche, mehr habe ich dann auch gar nicht so richtig in NYC geschafft. Ich habe überlegt, mal etwas tanzen zu gehen, aber wenn ich mir Eintrittspreise von $35 für Tiefschwarz anschaue, dann habe ich das Geld doch lieber in einen weiteren Besuch bei Andros investiert.

Bevor es dann weiterging nach Washington D.C., habe ich mir von meinen amerikanischen Gastgebern noch Fahrstunden geben lassen. Bisher hatte ich alle Strecken ganz gut auf dem Fahrrad, das ich mir dort fahr- und sommertauglich gemacht habe, hinter mich gebracht. Man muss halt nur etwas mehr Zeit einplanen und mit Verwunderung rechnen – Fahrräder sind außerhalb der Metropolen noch nicht wirklich aktzeptierte alternative Fortbewegungen, wenn man sie nicht zum Sport nutzt (sie also ins Auto packt und zum nächsten state park fährt, um dort sich die hügeligen Strecken hoch- und runter zu quäen). Auf jeden Fall, die wichtigsten Umstellungen im amerikanischen Straßenverkehr waren für mich: die 4-way-stops, wo man in der Reihenfolge, in der man an die Kreuzung kam, auch rüberfährt. Kein Rechts vor Links. Wenn nicht klar ist, wer zuerst da war: per Gesten verhandeln. Auch neu: Ampeln auf der anderen Seite der Kreuzung. Also bitte nicht direkt davor stehen bleiben, dann steht man nämlich mitten auf der Kreuzung.

Und dann ging’s nach einigen Tagen per Mietauto nach Süden. Mietauto, weil die öffentlichen Verkehrsmittel in den USA absolut hundeunfreundlich sind. Hundefeindlich, quasi. In Bus, Bahn, Metro, in fast allen öffentlichen Orten, auch Cafés und Restaurants, sind Hunde verboten. Darum konnte ich nicht für $50 per AmTrak, die nationale Eisenbahngesellschaft, runterreisen, sondern habe für $170 die Reise per Auto gemacht. Dabei entfielen $100 auf das Mietauto (Avis, 25% Rabatt für Touris per Gutschein), $40 auf das Benzin und, sehr ärgerlich, knapp $30 für tollroads, also gebührenpflichte Straßen. Und da jeder Staat an seinem Abschnitt der Interstate mitverdienen wollte und mich die I-95 durch sieben Staaten führte, durfte ich ordentlich abdrücken. Bei der Autofahrt durfte ich dann weitere Eigenheiten des Verkehrssystems feststellen. Wichtigster Grundsatz ist das stay in your lane – Gebot, bei einem Spurwechsel ist äußerte Vorsicht geboten. Überholt wird links und rechts, mit z.T. wenig Rücksicht. Die überwiegende Mehrheit der Autofahrer ist aber nachsichtig und freundlich, wahrscheinlich sogar ein höherer Anteil als in Deutschland. Ab und zu wird auch auf bestimmte Rechte verzichtet und Platz gemacht. Aber es gibt auch stressige Fahrer, die gefährliche Situation provozieren. Also sollte man immer konzentriert fahren. Wo man mit sich selbst in’s Gehege kommt, ist das speedlimit – das beträgt in den meisten Staaten zwischen 55 und 65 mph. Das muss man erstmal umrechnen und kommt dann auf ca. 90-110 km/h. Wer sich auf die soliden 130 km/h auf deutschen Autobahnen gewöhnt hat, muss immer mal wieder vom Gas gehen, um nicht zu weit über dem Limit zu sein. Den Wagen ausfahren kann man eh vergessen.

Ich bin dann also in einer gut sechsstündigen Fahrt mit meinem süßen, mintgrünen Kompaktwagen an Philadelphia vorbei quer durch Baltimore (atemberaubende Sicht auf die Kohleberge des Hafens) und D.C. rein nach Virginia gefahren. Um endlich an meinem neuen Zuhause anzukommen in einer der, wie ich schnell feststelle, oberschichtigsten Gegenden: Pentagon City. Wie der Name schon sagt, nur wenige Meter vom Pentagon entfernt ist das Wohngebiet primär von Angehörigen ders Militärs bewohnt. Sicher. Weiß. Korrekt geschnittener Rasen. Und da hat man mich nun reingeworfen, mein Vermieter stellte sich mir lachend mit “Das ist ein Haus voller republicans, ich hoffe, du bist kein democrat?” vor. Nein, bin ich nicht. Aber wohlweislich bin ich nicht näher darauf eingegangen, was ich genau für ihn darstellen könnte. Allgemein ist Rob, mein Vermieter, aber ein lustiger Typ, der mir immer wieder Nachhilfe in konservativen Verschwörungstheorien gibt und mir die amerikanische Welt aus republikanischer Sicht erklärt. Bestes Beispiel: der Trayvon-Martin-Fall, der in den USA eines der präsentesten Themen gerade ist. Rob lehnt eine rassistische Komponente in dem Fall ab, für ihn wäre der Schuss genauso berechtigt gewesen, wenn dort ein weißer Junge und ein schwarzer Bürgerwehrler gestanden hätte, immerhin wäre es eine gated community gewesen und da muss man solche Strolche ja mal maßregeln, der Todesschuss sei insofern nur ein bedauerlicher Unfall. Außerdem würden die liberalen Medien ja nur Obama damit unterstützen wollen, indem sie Rassismus in den Fall interpretieren, weil dann alle black people ihn wiederwählen wollen, nur um keinen weißen Mann an die Macht zu lassen. Für mich ist der Einblick in die reaktionäre Gedankenwelt sehr erhellend, und Rob versteht es auch, wenn ich mich seinen Lehrstunden, die gut mal 30-45min dauern können, entziehe. Ich zahle meine $900 rent per month auch nicht nur für die gute Gegend, sondern auch dafür, in einem Haus zu leben, in dem Männer noch Männer sein können, wurde mir gesagt. Na dann, Prost oder so.

In der Stadt gibt es zum Glück auch andere Leute und einige davon durfte ich am Wochenende kennenlernen. Da wäre Dough, der so freundlich war und mich nach einigen Mails auf einer Maillingsliste in der politischen Community vorstellte, auf einer klassischen Homeparty. Ich habe dort einige freundliche Menschen kennengelernt und erste Kontakte geknüpft, das macht das Ankommen deutlich leichter. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ganz D.C. von Deutschen okkupiert ist. In politischen Zusammenhängen genauso wie als Touristen auf der Straße, schlimm, davon wollte ich doch etwas wegkommen! Anyway, auch über die politischen Kontakte hat mir Katja von Positive Force DC, dem politischen Arm der lokalen Punk-/Hardcore-Szene, eine kleine Einführung in Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten gegeben. Eine der besten und interessantesten Stadtführungen in meinem Leben und ich fühle mich wirklich klüger. D.C. ist im vergleich zu NYC übrigens sehr entschleunigt. Das mag daran liegen, wie mir erklärt wurde, das gerade noch spring break ist, viele also Urlaub machen. Aber es sind weniger Auto, weniger Stress im Fußgängerverkehr, auch die Metro ist selbst zum peak-of-the-peak erträglich voll. Die Stadt ist, das kennt man ja von einschlägigen Publikationen, sehr flach und wimmelt von unterschiedlichster Architektur, das FBI-Gebäude sieht aus wie ein riesiger Bunker, die alten Stadtgebäude von DC erinnern an die Vorratslager in Kreuzberg am Spreeufer, dann natürlich der Stil des Weißen Hauses und des Capitols. Viel mehr habe ich von DC bisher nicht gesehen, weil sich viel um Carlos dreht, aber ich bin ja auch erst eine Woche hier.

Carlos hat aber insgesamt viel Glück mit meiner Wohnungswahl. Er darf rumrennen im Haus, wie er will. Nur 1,5 Meilen entfernt ist ein riesiger Hundeauslaufplatz, der sogar einen creek mittendrin hat, wo er durchschwimmen kann. Dieser dog park war am Sonntag unglaublich überfüllt, aber das mag am Wochentag und am großartigen Wetter gelegen haben. Carlos hat’s auf jeden Fall gefallen. Nebenan wohnen republikanische Althippies, stolze Waffenbesitzer, die sich darauf vorbereiten, dass die Welt untergeht und Vorräte horten. Liebenswerte Typen, die den ganzen Tag zuhause sind und einen Golden Retriever haben, der sich ganz gut mit Carlos versteht. Die Beziehung werde ich probieren, auszubauen, vielleicht verschafft mir das auch etwas Freiraum, mal 2-3 Tage wegfahren zu können. Übrigens, beim Futter setze ich auf das altbekannte Pedigree. Weil ich die Marke als Einzige im Supermarkt kannte und als einigermaßen ok erachtete und Carlos die auch begeistert frisst, werde ich daran erstmal nicht rütteln.

Auch ohne Auto lässt es sich hier in Pentagon City gut leben. Alle wichtigen Geschäfte sind in Umkreis von einer Meile erreichbar. Es ist schon anstrengend, meine Einkäufe den Berg hochzuschleppen, auf dem ich wohne, aber insgesamt kann ich mich nicht beklagen. Ich kann halt nur keine riesigen Mengen mitnehmen, aber da ich zumindest an einem Supermarkt eh jeden Tag von Arbeit vorbeikomme, kann ich immer etwas mitnehmen. Nur einmal hatte ich mich überschätzt und habe dann den restlichen Weg per Taxi zurücklegen müssen. Was beim Einkauf übrigens eine richtige Qual war: Bettwäsche. Mir wurde eine queensize-Matraze zur Verfügung gestellt, die mit 1,90m Länge etwas kurz für mich ist, aber das ist schon ok. Am ersten Abend dachte ich, es würde reichen, einfach dafür ein Queensize-Set zu holen, eines mit acht Teilen klang gut. Drin befand sich ein Bettüberwurf, eine Bettdecke (comforter), aber kein Bettdeckenbezug. Dafür Kissenbezüge (shams) in zwei Größen (standard and european) und zwei decorative pillows. Am nächsten Morgen musste ich also nochmal los und habe ein Spannbettlaken (fitted sheets) und ein pillow, european size geholt. Den Bettdeckenbezug habe ich bis heute nur in absurden Preisklassen gesehen, von $50 aufwärts.

Heute ist finally meine erste Club-Mate-Lieferung angekommen. Das ist ja so im Grunde die einzige Sucht, der ich mich hingebe, auch wenn sie bitter ins finanzielle Fleisch schneidet. Für 12 Flaschen werden $55 abgezockt, und ich werde sie mir jetzt gut einteilen. Zwei pro Wochenende, das nehme ich mir vor. Der Preis ergibt sich vor allem aus dem Import, es ist ja deutsche Mate die in absoluten Kleinstmengen hierher importiert wird. Nicht etwas für die eh kaum bestehende Techno-Subkultur, nein, hier ist das noch ganz die Hackerbrause, die es bei uns auch irgendwann mal war. Entsprechend gibt’s die auch nur in Kreisen der Szene zu kaufen, z.B. beim 2600-Magazin. Theoretisch soll es, wie schon oben erwähnt, auch amerikanischen Yerba-Mate-Produkte geben. Ich werde der Sache nachgehen, sonst kann es schnell sehr teuer für mich hier werden.

Das soll es erstmal gewesen sein, an Bericht und Anekdoten. In Abstimmung mit meiner Praktikumskanzlei werde ich auf ViaJura dann auch mal fachliche Eindrücke aufzeigen. Und hier kommen sicherlich noch mehr Berichte und Fotos …

Die Idee:

Mal wieder etwas Bastelarbeit hier auf dem Blog. Ich schaue gerade mal in einem Schwung von Motivation und Endzeitstimmung aufgrund meines Auslandsaufenthalts meine Technikkisten durch und überlege, was ich mitnehme, was ich verkaufe usw. – meinen eBook-Reader hat es schon erwischt und das Samsung NC20 soll heute auch rausgehen.

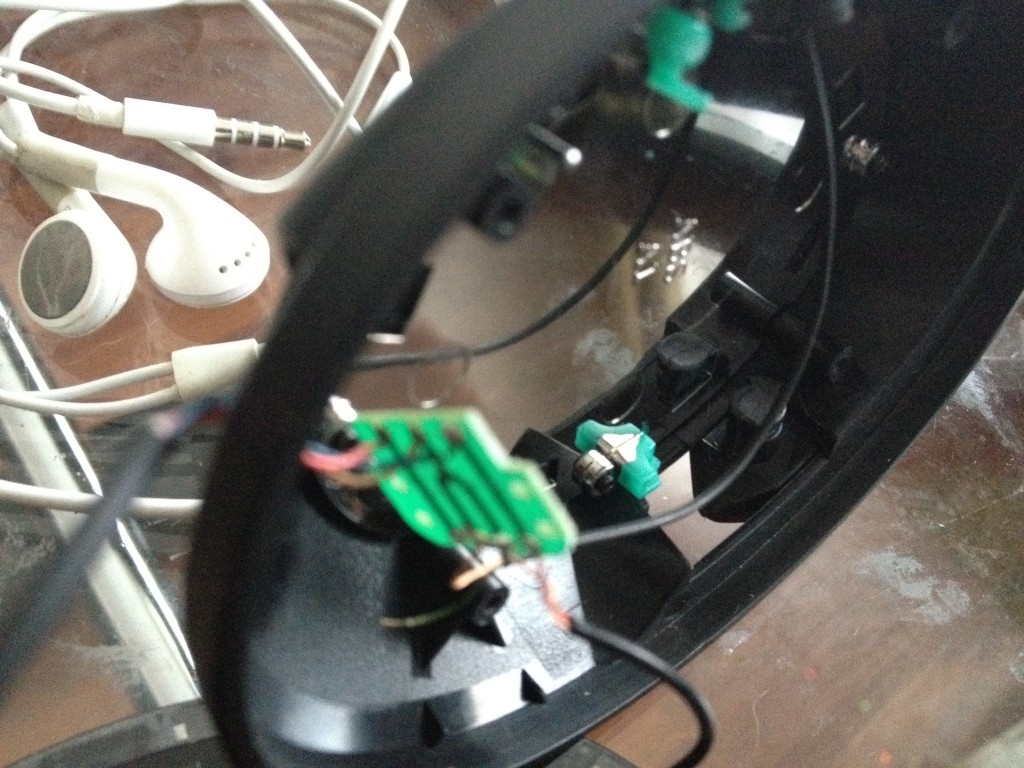

Aber manchmal ist es auch ganz cool, Dinge zu behalten und zu erweitern. Ich habe bei meinem Mitbewohner neue Kopfhörer liegen sehen, Sennheiser HD 428. Neupreis liegt bei 70€ oder sowas in dem Dreh und er hat beim Longboarden das Kabel zerrissen und seitdem liegt es halt unbenutzt rum. Ich hab jetzt mit ihm den Deal, dass ich mich um die Reperatur kümmere und dafür das Ding die nächsten Monate im Ausland behalten darf. Find ich gut.

Also gleich mal recherchiert: zum Thema Kopfhörerkabel reparieren gibts doch sehr viele Einträge, ich möchte dabei mal auf den von CNET exemplarisch verweisen. Ich habe aber nochmal kurz innegehalten und mir überlegt: wenn ich schonmal dabei bin, kann ich auch gleich noch mehr in Richtung meiner Bedürfnisse arbeiten. Ich mag das Apple Headset total. Also vom Konzept. Ich telefoniere gerne darüber. Aber für Musik sind die Dinger nur mäßig brauchbar, wenig Bass, und alles klingt sehr flach und unausgewogen. Darum: wie wäre es, wenn ich aus einem alten iPhone Headset das Kabel nehme und mit den Sennheisern verbinde? Das herauszufinden wird die Aufgabe des Artikels sein.

Zutaten:

- ein iPhone-Headset (ich hab eines genommen, wo die Gummierung kaputt war und ich sie deswegen nicht mehr gebrauchen konnte)

- gute Kopfhörer eurer Wahl (auch hier habe ich wie gesagt welche mit Kabelschäden genommen)

- Feinelektronik-Lötkolben und Lötzinn

- je nach Aufbau der Kopfhörer eventuell passende Schraubenzieher

Zubereitungszeit: 30min.

Zubereitung:

Ich habe mich grundsätzlich erstmal am folgenden Video orientiert.

Im Grunde zeigt es das schon ganz gut, ich wills aber trotzdem nochmal schnell schriftlich zusammenfassen, was ich gemacht habe: erstmal habe ich das Apple Headset auseinandergenommen. Dazu einfach das Plastik der Ohrstecker aufbrechen, das geht leicht und sollte ohne viel Kraftanwendung gehen. Darauf achten, dass ihr das Kabel nicht abreißt. Dann die Kopfhörer auseinanderbauen, d.h. in meinem Fall habe ich die Polsterung von den Sennheisern auf der Seite, wo die Kabel in die Muschel gehen, abgenommen (waren einfach nur drangeklippt), dann darunter die Schrauben gesucht und gelöst und dann vorsichtig das Tonelement hochgehoben. Darunter kam dann ein kleines Element zum Vorschein, wo auf der Unterseite die Kabel drangelötet waren. Das musste ich auch noch aus der Fassung schrauben.

Als nächstes den Lötkolben aufheizen und dann vorsichtig mit der Spitze das Lötzinn an den Kabelenden an beiden Elementen (Headset und Kopfhörer) erwärmen. Eigentlich sollten die Kabel dann sofort abspringen. Damit habt ihr dann das iPhone-Headsetkabel befreit und könnt es aus dem Plastikelement herausziehen und andererseits an euren Kopfhörern kein Kabel mehr. Dann wirds ein bisschen kniffliger, aber auch nicht zu schwierig: mit dem Kolben etwas Lötzinn aufnehmen (einfach einen winzigen Moment an die Zinnrolle halten), das Kabelende vom Headsetkabel auf die entsprechende Stelle vom Element im Kopfhörer halten und den Kolben mit dem Zinn kurz ranhalten. Das Kabelende saugt quasi das Zinn auf und wenn es nach wenigen Momenten (nicht zittern ![]() ) erkaltet, habt ihr es rangelötet. Mit allen vier Kabeln (zwei für jede Seite) so verfahren. Bei mir war die Besonderheit, dass die Sennheiser nur drei Plätze hatten – deswegen habe ich die gelben Kabel, von denen zwei da waren, auf den selben Platz gelötet. Ich bin kein großer Techniker, aber ich denke einfach mal, dass das die Erdung war, einfach korrigieren, falls ich falsch liege. Rot und blau kamen bei mir jedenfalls auf die Plätze, wo auch vorher rot und blau waren. Wenn alle Kabel angelötet sind, kanns auch schon an den Funktionstest gehen. Wenn auf beiden Seiten ordentlich Musik erklingt, dann ist alles gut gegangen. Ich musste noch ein Kabel im Kopfhörer auf der anderen Seite des Kabelelements neu anlöten, weil das anscheinend beim Auseinanderbauen abgegangen ist. Danach wars aber bei mir auch perfekt.

) erkaltet, habt ihr es rangelötet. Mit allen vier Kabeln (zwei für jede Seite) so verfahren. Bei mir war die Besonderheit, dass die Sennheiser nur drei Plätze hatten – deswegen habe ich die gelben Kabel, von denen zwei da waren, auf den selben Platz gelötet. Ich bin kein großer Techniker, aber ich denke einfach mal, dass das die Erdung war, einfach korrigieren, falls ich falsch liege. Rot und blau kamen bei mir jedenfalls auf die Plätze, wo auch vorher rot und blau waren. Wenn alle Kabel angelötet sind, kanns auch schon an den Funktionstest gehen. Wenn auf beiden Seiten ordentlich Musik erklingt, dann ist alles gut gegangen. Ich musste noch ein Kabel im Kopfhörer auf der anderen Seite des Kabelelements neu anlöten, weil das anscheinend beim Auseinanderbauen abgegangen ist. Danach wars aber bei mir auch perfekt.

Dann nur noch die Kopfhörer wieder so zumachen, wie ihr sie vorgefunden habt. Wer es etwas sicherer mag, befestigt noch mit Heißkleber das Kabel zusätzlich am Kopfhörerplastik von innen, dann sollte es bombenfest halten. Tadaaa, ihr habt ein funktionierenden Kopfhörer mit Headset-Funktion!

Bei mir funktioniert auch noch nach einem Extrem-Test inkl. Skype-Session und viel Musik nach ca. 20h alles. Ich werde jetzt noch die Kabel vom Headset, die sich ja irgendwo in zweib Kabel splitten mit Kabelschläuchen zusammenführen und überlege, ob ich mir noch die Arbeit mache und alles schwarz anmale, damit Kabel und Kopfhörer gleich aussehen.

Was es inzwischen alles gibt. Wem Parcour zu anstrengend ist, wer sich bei Graffiti nicht die Hände schmutzig machen will und wer gar keine Techno mag und deswegen nicht zu den Untergrundpartys in abgranzten Häusern geht, für den hat die Welt eine neue Kategorie: Urban Exploration! Das ist im Grunde die Sportart des Hausfriedensbruch. Mach-was-du-willst gepaart mit kindlichem Entdeckungsdrang.

Hört sich das jetzt alles zynisch an? Ich will nur aller Kritik vorangreifen, weil ich find das Ding recht cool. Es gibt schon Dokus dadrüber, die unter dem Artikel eingebunden habe, wo die Aktivsten betonen: Ey, es gibt hier keine Regeln, Urban Exploration ist das, was du machst und wo du es machst. Auf Brücken klettern fällt genauso darunter, wie mal in Krankenhaus gehen. Es geht den Interviewten darum, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, seine Grenzen zu erforschen, seinen Horizont zu erweitern – und das im Selbstzweck, also nicht versteckt hinter anderen Aktivitäten wie Graffiti (wieviele sprühen nur für den Kick ohne Zugang zum eigentlichen Akt?).

Ich glaube, das ist auch ein cooles Ding um kollektiv die Geschichte der Stadt zu erforschen. Ich würde gerne mal die alten Transportkanäle unter den Friedrichshainer Schlachthöfen sehen. Oder bestimmte Teile des Tempelhofer Flughafens. Oder bestimmte Villen in Dahlem. Es gibt echt viel, womit ich mich in der Stadt noch nicht beschäftigt habe und was einfach weggeschlossen wird – warum eigentlich? Um es fernab von allen Blicken zu konservieren, um der Konservierung, nicht des gesellschaftlichen Erhalts, willen? Und ich würde auch gerne damit körperliche und geistige Herausforderungen verbinden – das Planen, das Ausforschen, die Recherche nach Einstiegsmöglichkeiten und dann die Handlung selber – durch eklige Suppe laufen im Kanal, bei Regenfall im Untergrund fast weggespült werden, 100m in der Luft an einer Mauer langtasten – schon beim drüber nachdenken läuft mir ein Adrenalinschauer über den Rücken. Und dazu kommt dann noch das Gruppenerlebnis.

Was ich glaube ich nicht machen würde: das ganze filmen, fotografieren etc. – abgesehen von der allgegenwärtigen Repressionbedrohnung, die nunmal da ist, wenn man außerhalb der Norm handelt, finde ich es auch schade, solche Momente, solche unikaten Situation, irgendwo zu drauf zu bannen und der Welt zugänglich zu machen. Es entwertet mir die Story. Vielleicht 1-2 Triumphfotos, aber mehr auch nicht. Lieber drüber schreiben, daraus eine Geschichte machen, die man irgendjemand über den Kaffeetisch oder seinen Kindern vor dem Einschlafen erzählt.

Ich glaube, ich habe einen Plan für Berlin, wenn ich wieder da bin!

[Dokumentationen via Nerdcore]

Crack The Surface – Episode II from SilentUK on Vimeo.

Crack The Surface – Episode I from SilentUK on Vimeo.

Ich hab seit einiger Zeit ein MacBook Pro. Hätte ich vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass ich mir mal eins kaufen würde. Nicht, weil ich irgendwie großartig Partei im Mac/Win/Linux-Getrolle ergriffen hätte, aber eine fehlende System- und Hardwaremanipulationsmöglichkeit hätte mich damals sehr abgeschreckt. Heute ist das anders, Ansprüche ändern sich. Gerade wenn ich mobil bin, möchte ich, dass alles sauber läuft. Frickeln kann ich auch am Desktop-PC.

Was mir aber im OS X Lion wirklich fehlt, ist eine gute Blogging-Software. Sowas wie der Windows Live Writer, der so wunderschön sich das Blogdesign runtergeladen hat und Bilder automatisch mit stylischem Schatten eingefügt. Das Ding ist echt genial, aber naja, nur dafür werde ich mir jetzt nicht die Arbeit mit Bootcamp und einer extra Win-Partition machen. Ich mags ja auch, Blogartikel im OS X Umfeld zu schreiben, ich bin total überzeugt von dem Betriebssystem. Insofern: wer ein ähnlich mächtigen und schönen Blogeditor wie den WLW findet, sag mir bitte in den Kommentaren Bescheid!

Früher habe ich da mal gerne drin gelesen. In der NEON. Irgendwann kam das härtere Zeug, da gings dann zu Amy&Pink. Sexistische Auslassungen habe ich da wohl noch als die WannaBe-Fantasien von einem pickligen Yuppie fehlinterpretiert. Aber was jetzt abgeht, geht gar nicht. Da kommt mir das kotzen. SEXISTISCHESCHEISSKACKE! Es geht um Bloggerinnen-Softporno.

Die ersten Damen haben sich auch schon auf das Angebot eingelassen. Ist ja auch ihr Ding. Aber diese ekelhafte Reduzierung auf “oben ohne” und das Vergüten dieser Reduzierung macht den Blog echt abschussreif. Meine Verlinkungen kommen natürlich raus und ich finds echt krass, wie sehr man sich doch täuschen kann. Uah.

Zur Dokumentation die konkrete Aufforderung auf Amy&Pink:

Netzmädchen werden

Du gehörst wissentlich dem weiblichen Geschlecht an, nennst einen Blog oder Twitter-Account dein Eigen und würdest von dir selbst behaupten, dass Gott, deine Mutter und womöglich auch dein Chirurg gnädig mit dir in Sachen Aussehen waren? Dann sei gefälligst mutig und werde unser nächstes Netzmädchen.

In dieser Rubrik präsentieren sich junge Frauen im Internet von einer Seite, die so noch niemand gesehen hat. Pushe mit hochwertigen, ästhetischen Fotos deine Online-Projekte und fasziniere deine Fans. Mindestens oben ohne – gerne auch mehr. […] Um mitzumachen musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Bei Veröffentlichung zahlen wir dir 300 Euro.

Pack, widerwärtiges. Vor allem der Umstand, den man überall rausliest, dass Frauen, die bloggen oder sonstwie in Social Media aktiv sind, als technikbegabte Wesen wahrgenommen werden. Vielmehr wird gesagt “Ahhh, süß … aber kannst du dich auch nackt machen?”.

Ich distanziere mich von jedem positiven Blog-, Facebook-, und Twitter-Post der von mir zu Amy&Pink veröffentlicht wurde. Ich scheine da irgendwo die Zeichen nicht erkannt zu haben. Sorry. Ich fand ja deren Kategorie der ehrlichen Kontaktanzeigen immer ganz nett, auch wenn mir schon damals zu sehr Richtung Sex gepusht wurde. Aber auf jeden Fall haben sich da coole Leute vorgestellt und auch wenn meine nicht dabei war, das hatte irgendwie ein cooles Niveau. Was für ein Absturz.

Aus aktuellem Anlass mache ich hier mal eine neue Mini-Reihe auf: “Sprachlos” beschäftigt sich mit dem Umgang mit Sprache, der historischen Relevanz von Ausdrücken und dem Gedankengut, was sich dahinter verbirgt. Mir selbst sind viele Umstände von Wortgeflechten und –kreationen, die ich im alltäglichen, aber auch im politischen Sprachgebrauch mir angeeignet habe, gar nicht bewusst. Die Reihe soll dabei helfen, sich dieser Wortproblematiken bewusst zu werden und sie sich ggf. abzugewöhnen.

Gutmensch

Anfangen möchte ich die Reihe mit dem Wort “Gutmensch”. Bei mir hinterlässt das Wort schon etwas länger einen fahlen Beigeschmack, obwohl ich es immer gelegentlich verwendet habe, meistens um Menschen zu kritisieren, die sich der Konsumkritik (also der Veränderung von gesellschaftlichen Zuständen durch ein bewusstes Konsumverhalten) verschrieben haben. Sicherlich auch in anderen Kontexten. Trotzdem wurde mir dieses Wort in der letzten Zeit immer weniger geheuer, wurde es doch auch von irgendwelchen scheinlibertären FDP-Fatzken auf Seminaren verwendet, um Sozialpolitik etc. zu kritisieren. Auch geistert das Wort seit jeher durch Naziforen und taucht als Begriff in rechtsoffenen Kommentaren auf. Und wo es noch auftaucht: in ganz vielen linken und linksradikalen Diskussionen, meistens von den Vertretern von autoritären Systemen benutzt, um Kritik am Stalinismus oder anderen realsozialistischen Ausformungen abzubügeln.

Dabei sollte man das Wort einfach nicht mehr benutzen. Dazu möchte ich in dem Artikel einfach mal ein paar Zitate anführen, die die Problematik ganz gut wiedergeben. Da wäre zuerst einmal der “ZEIT Wörterbericht”:

Dass der »Gutmensch«, aus der politischen Rhetorik stammend, sich in der Alltagssprache niedergelassen hat, kann als Triumph antihumanistischen Denkens gelten. Die Häme über den guten Menschen beginnt bei Nietzsche, der Neologismus stammt aus dem Stürmer, Kampfbegriff ist er für die Neue Rechte, und salonfähig wurde er durch die 68er-Kritik im Stil von Klaus Bittermanns Wörterbuch des Gutmenschen. Die Verachtung, die das Wort ausdrückt, und die Geläufigkeit, mit der es verwendet wird, legen den Verdacht nahe: Als gut gilt jetzt ungut.

Die Nietzsche-Urheberschaft ist wohl umstritten, der Gedanke aber spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts vom Naziregime zementiert. Jürgen Hoppe erläutert das in einem Memorandum des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) [pdf] so:

Erstmals findet sich das Wort als Bezeichnung für die Anhänger von Kardinal Graf Galen, der gegen die Vernichtung lebensunwerten Lebens , also die Tötung körperlich und geistig Behinderter durch die Nationalsozialisten (schließlich mit Erfolg) gekämpft haben.

Nicht klar ist, ob der Begriff von Josef Göbbels oder Redakteuren des Stürmer 1941 ersonnen worden ist. Gutmensch geht auf das jiddische a gutt Mensch zurück, womit von den Nationalsozialisten auch ein Bezug zu den lebensunwerten Juden hergestellt werden sollte.

Adolf Hitler hat in seinen Reden und in Mein Kampf ebenfalls die Vorsilbe gut als abwertend verwendet. So sind für ihn gutmeinende und gutmütige Menschen diejenigen, die den Feinden des deutschen Volkes in die Hände spielen.

Freilich hat sich der Begriff längst dieses Umkreises enthoben und hat spätestens in den 90ern Einzug in den politischen Alltag gehalten. Diese Entwicklung ist jedoch keineswegs zu begrüßen, der politische Kampfbegriff, den “Gutmensch” darstellt, zielt auf eine Degradierung des Gegenübers, nicht des Arguments, ab – er wird also (naiv) moralisierend oder aber nur vorgeblich moralisierend dargestellt.

Festzuhalten bleibt, dass der Begriff “Gutmensch” für einen emanzipatorischen Sprachgebrauch aufgrund seiner problematischen Genese und seines persönlichen und nicht argumentativen Charakters nur selten und reflektiert in Frage kommen sollte.

Zur Vertiefung dazu aus österreichischer Sicht: Katrin Auer: “Political Correctness” – Ideologischer Code, Feindbild und Stigmawort der Rechten [pdf]

Auf dem Facebook-Profil der Mamsell habe ich irgendwann mal einen Song gefunden, der mir interessant schien, aber mit dem ich zu dem Zeitpunkt nicht viel anfangen konnte. Also ab damit in die Bookmark-Liste und jetzt habe ich “Smile For Me, Sun” von Adam & Alma wieder ausgegraben.

Irgendwie habe ich mich sehr reingehört und wollte natürlich mehr davon. Eine kurze Google-Suche später: die EP “Back To The Sea” (der Titel verspricht meinen persönlichen Referenzen schon mal sehr viel) gibt es kostenlos von einem kleinen Netlabel! 23 Seconds heißt das und man kann auf der Seiten einfach die einzelnen Songs runterladen oder halt die ganze EP gepackt.

Tracklist:

1. Things

2. Smile For Me, Sun

3. Naked

4. Back To The Sea

5. Bon

“Things” bietet einen schönen Choruseinstieg in das Hörerlebnis – “Take my hand / It’s just thinking of you / Take my heart / It feels for you” hauchen einem die dazugehörigen Lyrics entgegen. Die ausgestreckte Hand nimmt man gerne an und begibt sich auf eine Reise in die Klangwelt von Adam & Alma. Höhepunkt ist das darauffolgende “Smile For Me, Sun”. Aufgewärmt durch den Opener wird in dem Track erstmal ein Stimmen der (elektronischen) Instrumente simuliert, was eine positive Erwartungshaltung erzeugt, im Stile von “Jetzt gehts los”. Der Track selbst zeichnet sich durch warme Beats aus, die die Musik tanzbar erscheinen lassen, während Gesang und Melodie eine Contra-Position bilden und eine Ruhe vermitteln, die in den Sessel zurücksinken lässt. Effekt ist: man sitzt eingelullt im Sessel, während das Bein ständig mitzuckt. Während die ersten beiden Tracks sehr typisch rüberkommen und sich auf Pianoindie mit elektronischen Einwürfen konzentrieren, wirkt “Naked” sehr atmosphärisch und erinnert an eine Düsternheit, die z.B. Chiasm oder den “Hanna”-Soundtrack von den Chemical Brothers (insbes. “Container Park”) kennzeichnet. “Back To The Sea” ist ein typisches Pianostück, dass über seine langsamen Anschläge die Lyrcis durch die Weite der Träumerei transportiert – um dann ein elektronisches Klanggewand zu zaubern, dass einen umhüllt und kaum wieder zurück in die reale Welt entlässt. Der Abschluss der EP, “Bon”, ist im Vergleich zu den restlichen Songs leider nur ein schwacher Abglanz. Etwas Klangglitter wird einem entgegengepustet, mehr passiert nicht, es bleibt das Gefühl von glitzernder Zahnfüllmasse, damit die Scheibe nicht so leer wirkt. Schade eigentlich. Der, zumal kostenlose, Download lohnt sich trotzdem, gerade für “Smile For Me, Sun”.

Jetzt bin ich schon wieder 24 Stunden zuhause, will aber noch meine Blogging-Reihe abschließen und vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Gestern war ich dazu viel zu müde, ich bin aus dem Flugzeug in die S-Bahn, von da ins Auto gesprungen, hab meinen Hund abgeholt, bin ins Projekt gefahren und dort am Tresen fast eingeschlafen. Man, ey. Hardcore.

Also, was habe ich die letzten Tage noch gemacht? Am Dienstag sind wir als Gruppe nochmal in die Abschlussveranstaltung des Jugendclubs, der uns z.T. betreut hat, gefahren und haben dort eine gehalt- und respektvolle Abschlusspräsentation gehalten, die die besten Seiten der Seite enthielt. Also quasi 20% abgebildet und 80% verschluckt, aus Scham und aus Respekt würde ich jetzt mal einschätzen. Während eines reichhaltigen traditionellen Lieferservice-Mittags habe ich dann eher den Blick aus dem Fenster gesucht – wir wurden tatsächlich nochmal ordentlich eingeschneit, was sich als wirklich schön rausstellte. Viel von dem grauen Dreck des Moskauer Randbezirks wurde mit einer, wenn auch sehr dünnen, Schicht aus glänzendem Weiß überlegt und auf einmal sah alles neu und frisch aus oder verschwand als Ansammlung kleiner Fensterlichter im Gestöber. Tatsächlich hat mir das noch etwas inneren Frieden gebracht, nachdem mich am Abend zuvor Namen, die eigentlich 1900km entfernt sein sollten, irgendwie eingeholt und missgelaunt haben. Der Abend verging dann nochmal, zumindest für mich, in aller Ruhe, mit schlechtem Film und wenig Störungen. Faszinierend und abgeschreckt wurden nochmal die unterschiedlichen Vorstellungen von “Internationaler Begegnung” zur Kenntnis genommen und schon brach der neue Tag an.

Der war vor allem durch das Aufbrauchen der russischen Rubel geprägt – nochmal schnell zum Roten Platz und den dortigen Souvenirhändlern das Kleingeld in den Rachen geworfen (natürlich nicht, ohne ordentlich zu handeln). So wurden diverse Sovjet-Devotionalien erstanden und in die Koffer gestopft, die am Ende bereitgepackt warteten. Dann gings zum Flughafen und in den Flieger und dann flogen wir …. der Rest steht am Anfang des Artikels. Ganz unspektakulär.

Ich frage mich, ob ich etwas mitnehme von der Reise. Natürlich, viele Impressionen und Kultureinflüsse. Aber auch das Gefühl, wenig eigentliches Russland kennengelernt zu haben. Meine Interessenlage hat sich nicht ganz so erfüllt, wie ich es wollte, dafür habe ich, z.B. im Kunstbereich, durchaus meinen Horizont erweitern können. Die Sprachbarriere war schon heftig und meine fehlenden Russischkenntnisse haben mir sicherlich viel versaut – gerne hätte ich mehr Leute auf der Straße angesprochen und mit ihnen über ihre Situation und ihre Rolle im russischen System philosophiert. Schade andererseits auch, dass so wenige Menschen dort Englisch sprechen. Ich würde mich so sehr über eine internationale genormte Sprache freuen, dafür würde ich auch nochmal komplett neu diese erlernen.

Neben der Sprache war auch die Gruppenzugehörigkeit ein ziemlicher Dealbreaker. So sehr ich mich auch über das günstige Angebot der Gruppe freue, was mir diese Reise überhaupt erst ermöglicht hatte, so wenig bin ich selber dazu kompatibel, vor allem mit unbekannten Menschen. Die Interessen waren letztendlich zu verschieden, um darauf konstruktiv aufbauen zu können – ich habe schon in NYC gemerkt, wie gut ich alleine unterwegs war und wie sehr ich daraus Kraft und Erkenntnisse gezogen habe. Natürlich habe ich da ab und zu was mit anderen Menschen gemacht, aber ich hatte jederzeit die Freiheit gehabt, einfach loszuziehen, was ich ja auch sehr genutzt hatte.

Insofern kann ich sagen: Moskau war ein schöner, erfolgloser Anfang um aus Berlin rauszukommen – New York & Washington D.C. werden aber erst richtig einschlagen. Ich fiebere dem 13. März entgegen. 5 Monate. iLike!

Um gleich noch einen Eintrag hinterherzudroppen: Ich hatte mich am Silvesterabend mal mit der lokalen Clubszene beschäftigt und hab eine coole Veranstaltung gefunden, die leider nicht stattfinden konnte, da der Colors Club kurzerhand vorher geschlossen worden war (wenn der Bing-Übersetzer bei Facebook richtig arbeitet, gings um Drogen). Sehr schade, weil die DJ’s echt fett klangen. Zur Inspiration mal ein paar Soundcloud-Sets eingebettet.

Vladimir Trapeznikov – Playing in the Dark by Vladimir_Trapeznikov

SANCHEZ & SAPUNOV @ BUBBLE BAR, KAZANTIP-19, 15.08.2011 by Sergey Sanchez